ジェントとか、カオティック・コアとか、エクストリームな世界において狂気と知性を纏ったミュージシャンが数多く存在しますが、知的で変な楽曲を語る上で外せないのが、メコン・デルタです(キリッ)。

ご存知でしょうか、メコン・デルタ。

この何度も口に出して言いたくなるバンド名は一瞬コミカルな印象を持ってしまいがちですが、実にクセのある味わい深いグループです。

このグループの1980年代の活動を振り返って紹介してみたいと思います。

1985年のドイツで産声を上げる

世間がスラッシュの登場で頭を振りまくったり、ヘア・メタルでワーキャー黄色い声を飛ばしている最中、ジャーマン・メタルとも交わらず超個性的な音世界を生み出します。

彼等は変わった来歴の持ち主で、主催者のラルフ・ヒューベルトは元々サウンド・エンジニアです。

ドイツのメタル・バンド「レイジ」がその名を冠する以前の段階で、彼等と共に活動していたんですね。

しかも初期メンバーは、まんまレイジのメンバー+ラルフ。

しかしじきにレイジを本格始動させる為にピーヴィーはじめレイジ結成メンバーはこの活動から離脱、ドイツの数あるバンドからプレイヤーをサポートに招いてアルバムを作り上げてしまいます。

1987年発表1stアルバム「メコン・デルタ」

聴いての通り、粗野で衝動的な音像がたたきつけられたかのような作風ですが、コードも展開も、デビュー盤の1曲目からいきなり「ヘンチクリン個性的」だったワケです。

そもそも、このラルフ・ヒューベルトってどんな意図でメコン・デルタを立ち上げたのか。

当時ラルフは既に、ウォーロック、スティーラー、リヴィング・デス、といったドイツ産メタル・バンドたちのサウンド・エンジニアを務めており、様々なミュージシャンとのコネクションを持っていたんですね。

そしてこのプロジェクトにおいて最初は、ラルフはプレイヤーではありませんでした。

ラフル・ヒューベルトの戦略

最初のデモ制作時のメンバーは次の通り。

- ヨッヘン・シュレーダー(元レイジ):ギター

- ピーヴィー・ワグナー(レイジ):ベース

- ヨルグ・マイケル(元レイジ、パガニーニその他多数):ドラム

- ウォルフガング・ボーグマン:ボーカル

はい、ほぼレイジ。

ラルフは自身のレーベル「Aaarrg Music」も持っていましたから、必ずしも自分がプレイヤーである必要はなかったんでしょう。

1stに収録されている「ウィズアウト・オナー」「ザ・キュア」の2曲は、レイジ組とセッションする中で生み出された楽曲である事をラルフ本人が発言しています。

また、収録曲「ブラック・サバス」の歌詞はピーヴィーの手による冗談で、彼は酔っぱらった状態でブラック・サバス(バンド)から覚えているすべての曲のタイトルと行をまとめて、意味をなすように韻を踏んだのだとか。

しかし前述の通りこのラインナップはレイジ起動に合わせて崩壊し、新たな編成で1stアルバムを制作することに。

謎の集団作戦

デビュー前の時点でラルフは、ドイツ産のメタル・バンドでは容易にグローバル市場に出ていくのは難しいと考えており、そこで彼が考えたのは「色々秘密」にしておく、覆面グループとしての道です。

その時のメンバーは次の通り。

- ビョルン・エクルンド(本名 ラルフ・ヒューベルト):ベース&アコースティックギター

- ゴードン・パーキンス(本名 ヨルグ・マイケル、元レイジ、パガニーニその他多数):ドラム&パーカッション

- ロルフスタイン(本名 フランク・フリッケ、元リヴィング・デス):ギター&バックボーカル

- ヴィンセント・セントジョーンズ(本名 レイナー・ケルチ、元リヴィング・デス):ギター&バックボーカル

- キール (本名 ウォルフガング・ボーグマン):ボーカル

ややこしわっ。

まあとにかく、名前を偽って謎のプロジェクト、謎のバンドとしてシーンに飛び出してきました。

アルバムリリース後のツアーでは、ドラマーがかのウリ・カッシュ(元ガンマ・レイ、元ハロウィン、その他多数)に変わっています、が当然偽名で「パトリック・デュバル」としてw。

真面目かっ。

クラシック音楽への歩み寄りと融合

メコン・デルタは1stの時点で既に内包されていた、ヘンテコ・スラッシュ+クラシックの融合という方向性を、より深めていきます。(1st収録の「The Hut of Baba Yaga」は、ムソルグスキー作曲の組曲『展覧会の絵』の1曲「バーバ・ヤーガの小屋(鶏の足の上に建つ小屋)」で知られる)

そう書くとあたかもネオ・クラシカル的な音楽性の事を指し示しそうな気がしてしまうかもしれませんが、当然そうではありません。

迂闊にキーボード・サウンドの投入に踏み込んでいないあたりは、明らかに意図していると感じます。

いわば、スラッシュとクラシックの融合とでも言うべき、難題にして壮大なテーマです。

元々ラルフは、ショスタコーヴィチやプロコビエフといったロシアのクラシック作曲家に傾倒していたそうで、これらの楽曲はメタルやロックに実に合う、と考えていました。

その思考が最高にオカシイ(誉め言葉)。

1988年発表2ndアルバム「エーリッヒ・ツァンの音楽 The Music of Erich Zann」

さてこのアルバム・タイトルでビクンと来た方、どれくらいいらっしゃいますでしょうか。

「エーリッヒ・ツァンの音楽」とは、かの暗黒幻想宇宙怪奇小説家ハワード・フィリップス・ラヴクラフトが1992年に発表した、ヘンテコ短編小説(超絶褒め言葉)のタイトルです。

ジャケットに描かれている、ヴィオルを持った音楽家が音楽家ツァンですね。

この小説は短編ながらクトゥルフ神話ファンの間ではそれなりに人気のある作品で、ラヴクラフト本人も好きな作品であると発言しています。

そんな背景を持つ作品をアルバムのコンセプトに選んだラルフの芸術的方向性が、伺い知れます。

このアルバムでラルフは、オーケストレーションを作品に取り込み、より個性的な音世界の表現に旅立つわけです。

この不思議な味わいは、なんて言葉にしたらいいんでしょうね、アート・メタル?プログレッシヴ・スラッシュ?

ちなみに2ndアルバムの最後に収録されている曲はアカペラでとても素晴らしい歌唱を聴かせてくれますが、この時のヴォーカリスト、キール(本名 ウォルフガング・ボーグマン)は、元々ラルフの友人だった人物で、エマーソンレイク&パーマーやジェネシスのような楽曲が好みだったそうです。

随分印象の違う曲を歌わされましたね。

コンセプチュアルな作風の確立

既にお気づきかと思いますが、メコン・デルタとは、ラルフ・ヒューベルトの音楽的実験プロジェクトです。

固定のバンド・メンバーを持ち作品をリリースする、という通常のフローを主軸にしていません。

3枚目のアルバムは、数千ページに渡る物語をベースとした、コンセプト・アルバムになっています。

1989年発表3rdアルバム「疑念の原則 Principle of Doubt」

ラルフ・ヒューベルトという変人ミュージシャンは、物語から多くの着想を得る人のようでして。

3rdアルバムにおいては、アメリカのファンタジー小説家ステファン・ドナルドソンの大作「信ぜざる者コブナント(The Chronicles of Thomas Covenant the Unbeliever」を作品のベースに選びます。

そして更に、HR/HM界隈の人々に向けた情報として特筆すべきは、アルバム・カバーのアートワークを超売れっ子ヨアヒム・ルエトケが担当した事です。

ヨアヒム・ルエトケという変態アーティスト

誰やねんそれ、って思われたかもしれません。

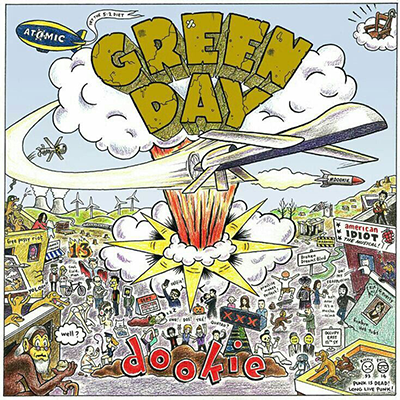

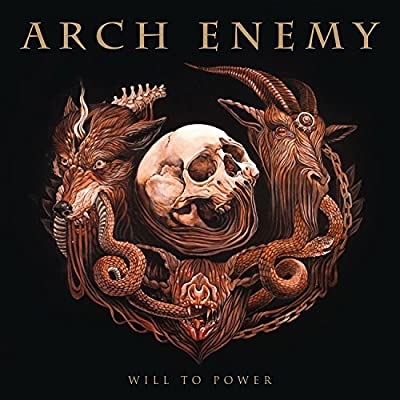

しかし彼の作品を列挙すれば、あーね、あーそれね、と頷いていただけると思いますので軽く並べておきます。

そう、お前達の大好物。

2ndまでは、後にシンセサイザー・ミュージックに転向したデザイナに発注していたそうですが、3rd制作時のラルフが、偶然ヨアヒムに出逢ってしまうわけです。

H・R・ギーガーあたりと並び称される事が多いかも。

時代的にはドイツ産スラッシュ・メタルの雄「デストラクション」の3rd「リリース・オブ・アゴニー」が1987年発表ですから、ちょい後追いくらいのタイム感ですね。

この頃になると、随分とヴォイヴォド感マシマシになってる気がします。

相変わらず複雑なリフでグイグイと押し込んでくる感じは良くも悪くもアン・キャッチーで、「カッコイイけど聴いてて疲れる」という評価もまた、固定化し始めていきます。

最後に

1990年にも4thアルバム「Dances of Death (and Other Walking Shadows)」をリリースする彼等ですが、今回は1980年代に的を絞って紹介しました。

この後も面白い変化を遂げていくので、またいずれ続きを書きたいと思います。■■

コメント